初心者~中級者向け「絵」の勉強におすすめの本23冊!(難易度・読む順番)

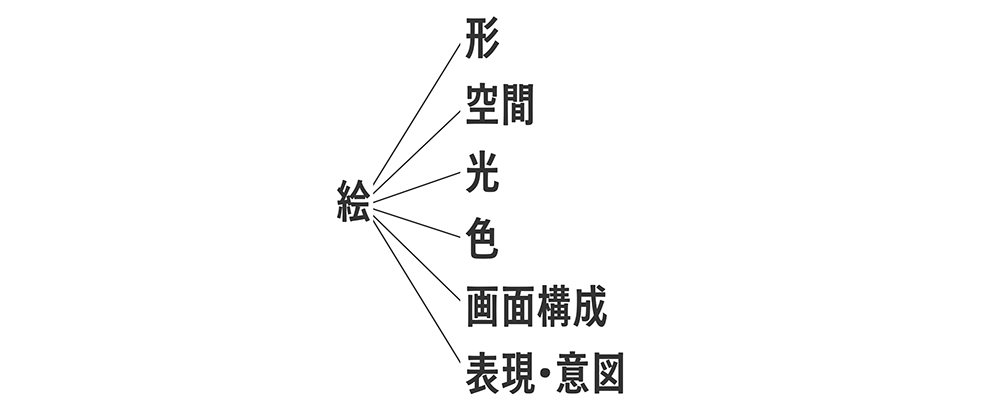

絵を描くためには多くの知識が必要です

下図のように色や光、構図、パース、画材など

覚えるべきことがたくさんあります

そのため絵を学び始めたばかりの人は

まだ自分に必要な知識が何なのかもわからず

「どの本を読めばいいの?」

「どの順番で読めば効率的?」

と悩むこともあるでしょう

(僕がそうでした!)

絵に関する本は高価なものも多く

読むのに時間もかかるため

できるだけ効率よく学びたい!

と思う人も多いと思います

さらに

専門書籍は関連書籍と

あわせて読まないと理解しづらい

こともあります

そこで、僕が実際に読んで「本当に役に立った!」と思った本と

おすすめの読む順番や難易度、関連書籍を紹介します

適切なときに、適切な本に出会う機会になれば幸いです

全般について

学び始めは

いきなり専門的な内容の書籍を読むより

幅広い内容がまとまっている本を読んで

- 今の自分に必要な知識は何か?

- どの部分についての知識を深く学ぶべきか?

を見極める方が良いと思います

「絵の勉強を始めたいけれど、何から手をつけていいのかわからない」

そんな方に、まずおすすめしたいのが

デジタルアーティストが知っておくべきアートの原則(改訂版)です

デジタルアーティストが知っておくべきアートの原則(改訂版)

この本を一言で言うと

「アーティストが知っておくべき、アートの原理・原則がまとめられた本」です

まさに、タイトルの通りだと思います

初級者~中級者にお勧めです

タイトルには「デジタルアーティストが知っておくべき」とありますが

本書ではフォトショップなどのデジタルツールの操作方法には一切触れられていません

この本で解説されているのは、以下のようなアートの基礎理論です

- 色

- 光

- 構図

- 解剖学

- 遠近法

「はじめに」では、こうした理論や原則を理解することこそが

画材やスキルの有無に関係なく成功につながる

というメッセージが書かれています

西洋美術の歴史をふまえながら

色・光・構図・遠近法といった基本をわかりやすく解説されています

図や作例が豊富でわかりやすく構成されていますが、内容を簡潔にまとめているぶん

初心者には少し説明不足に感じられる部分もあるかもしれません

難易度としては

初心者にはやや難しく、中級者には少し物足りないという位置づけだと思います

もちろん、この1冊ですべてを網羅できるわけではありませんが

一通り目を通すことで

「自分に今、どんな知識が必要か」を洗い出すきっかけになると思います

詳しくは下の記事で紹介しています

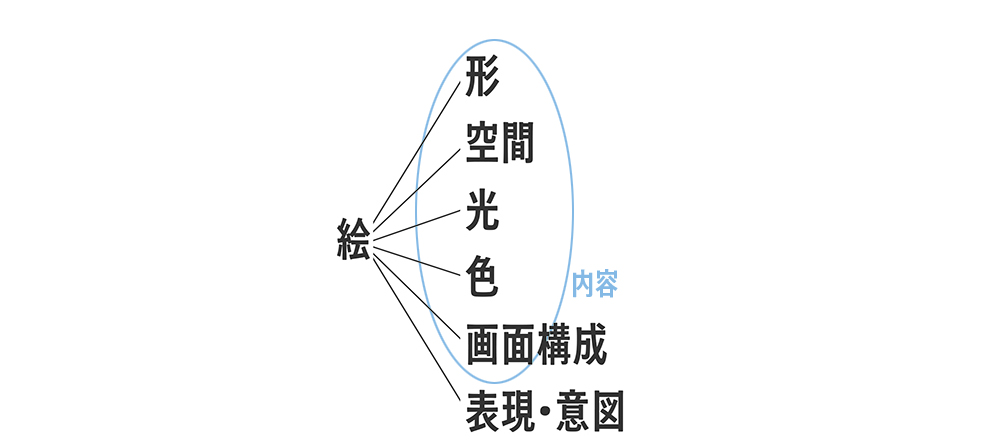

色や光について

色と光 マスターガイド イラスト上達のための理論と実践

色と光 マスターガイド イラスト上達のための理論と実践

https://amzn.to/3RFrbAs

一言で言うと

「色や光に関する理論や考え方を、根拠をもとに丁寧に解説してくれる本」です

絵を描くうえで必要な色や光の知識が、この一冊に網羅されています

図解が多く視覚的にもわかりやすいですが、内容は本格的で難易度は高めだと思います

理解するのに時間はかかるかもしれませんが

絵を描く人ならいずれは必要になる知識ばかりです

中級者~上級者向けだが初級者から手元に置いておくことをお勧めします

内容は「理論編」と「実践編」の2部構成

- 理論編:色や光の仕組み、陰影、反射などを科学的に解説

- 実践編:絵具、デジタルを使った3手法による制作プロセス

こんな人におすすめ

- 色や光の正しい理解を深めたい初心者〜中級者

- アナログ・デジタル問わず絵を学びたい人

- 自分の専門外にも興味があるアーティスト

- 手元に置いて何度も見返せる「絵の辞書」が欲しい人

今すぐに全部を理解できなくても

「そのうち理解しなきゃな〜」と頭の片隅に置いておくだけで

きっと行動が変わってくると思います

だからこそ、この本はできるだけ早いうちに持っておくことをおすすめします

詳しくは下の記事で紹介しています

パースについて

僕は主に建築家が書いたスケッチ本と

大学(機械工学科)の製図の授業でパースを身につけました

建築家のスケッチ本は作例が多く

解説の内容や難易度もさまざまなので

今でもイラスト教本より理解しやすいのではないかと思います

ただし、建築パースで学ぶ1~3点透視図法は作図法として正確さを求めるものです

一方で、漫画やイラスト、アニメの作図ではカメラレンズの効果や

「俯瞰は客観性を表す」といった心理的効果を用いた「表現」が重視されます

そのため、作図の正確さよりも「自然に見えるか」「意図に沿った表現になっているか」が重要になってきます

そこで、建築パースで1~3点透視図法を学びつつ

並行してイラストや漫画、アニメで求められる知識を身につけるのが

良いのではないでしょうか

また、僕自身、アニメ背景の仕事を17年間経験しましたが

就職して1年ほど経った頃からは、厳密な透視図法に頼るのではなく

少しずつ消失点を曖昧にして描くようにシフトしていきました

その理由は次の2点です

消失点を設定した透視図法の欠点

- 作業に時間がかかる

- 必ずしも自然に見えるとは限らない

ここではイラストレーター、アニメーターが書いた本を紹介します

どちらも1~3点透視の基本には触れていますが

パースの基本を理解している人向けの実践的な内容だと思います

- 「吉田誠治作品集&パース徹底テクニック」

- 「アニメ私塾流 最速でなんでも描けるようになるキャラ作画の技術」

1~3点透視図法などのパースの基礎を学びたい方は

本屋で多くの建築パースの本の中から

一番わかりやすいものを自分で選ぶのが良いと思います

吉田誠治作品集&パース徹底テクニック

吉田誠治作品集&パース徹底テクニック

吉田誠治 (著)

https://amzn.to/42BzW4e

難易度:中級者向け

この本だけでパースを理解するのはハードルが高いかなと思います

この本を読めば

プロのイラストレーターがパースを使って

どのようにものを見ているのかという視点がわかります

また、パースを使わずに背景を描くコツも書いてあるので

パースをマスターした方にとってはステップアップのヒントになると思います

おもな内容

- 写真から消失点を探す

- 身近なものの人物対比とサイズ(机、いす、ドア、車など)

- 魚眼パース

- 人物からパースを決める

- パースを使わずに背景を描くコツ

- 消失点のない自然描写のコツ

アニメ私塾流 最速でなんでも描けるようになるキャラ作画の技術

アニメ私塾流 最速でなんでも描けるようになるキャラ作画の技術

室井 康雄(アニメ私塾) (著)

https://amzn.to/4pz1xNC

難易度:上級者向け

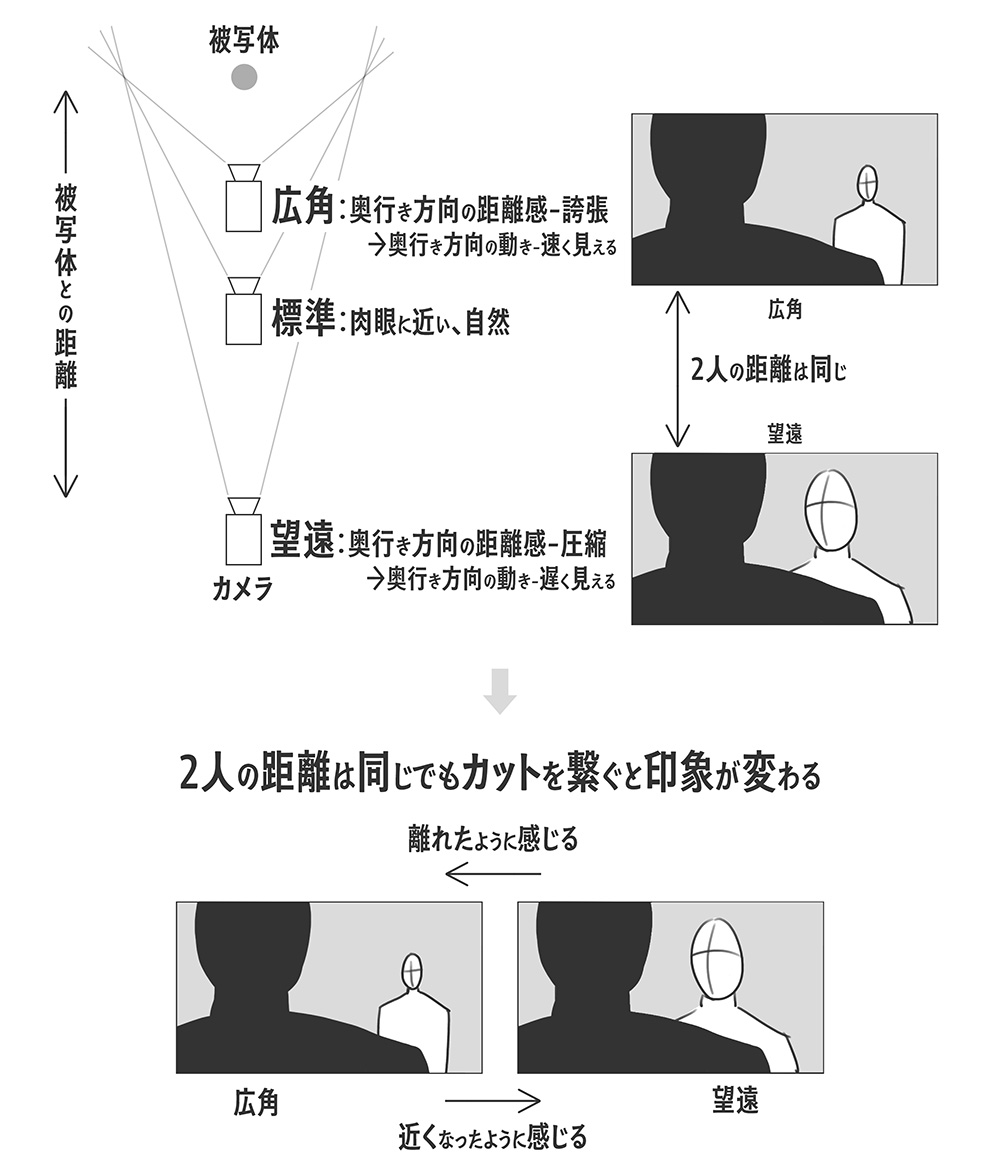

パースの知識だけでなく

望遠・広角などのレンズの基本的な知識がないと理解できない部分があります

この本を読めば、

アニメーターが、どのような点に配慮して作図しているのかがわかります

おもな内容

- 身近なものの人物対比とサイズ(机、いす、ドア、車など)

- 広角・望遠の描き分け

- レイアウトと視線誘導

- 画面上に配置した人物にあわせて背景を描く(パースを使わない)

- イラストの添削例(演出意図にあわせた作図)

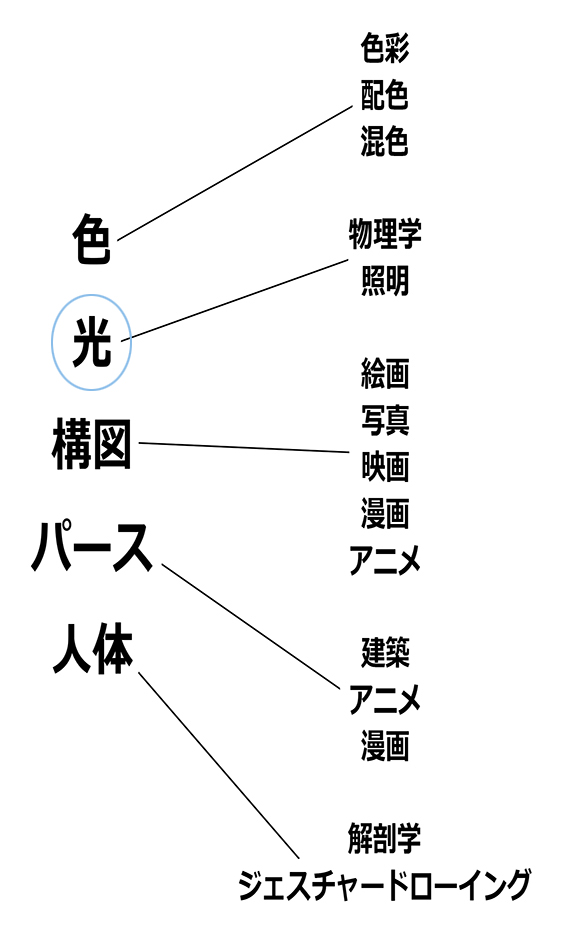

混色について

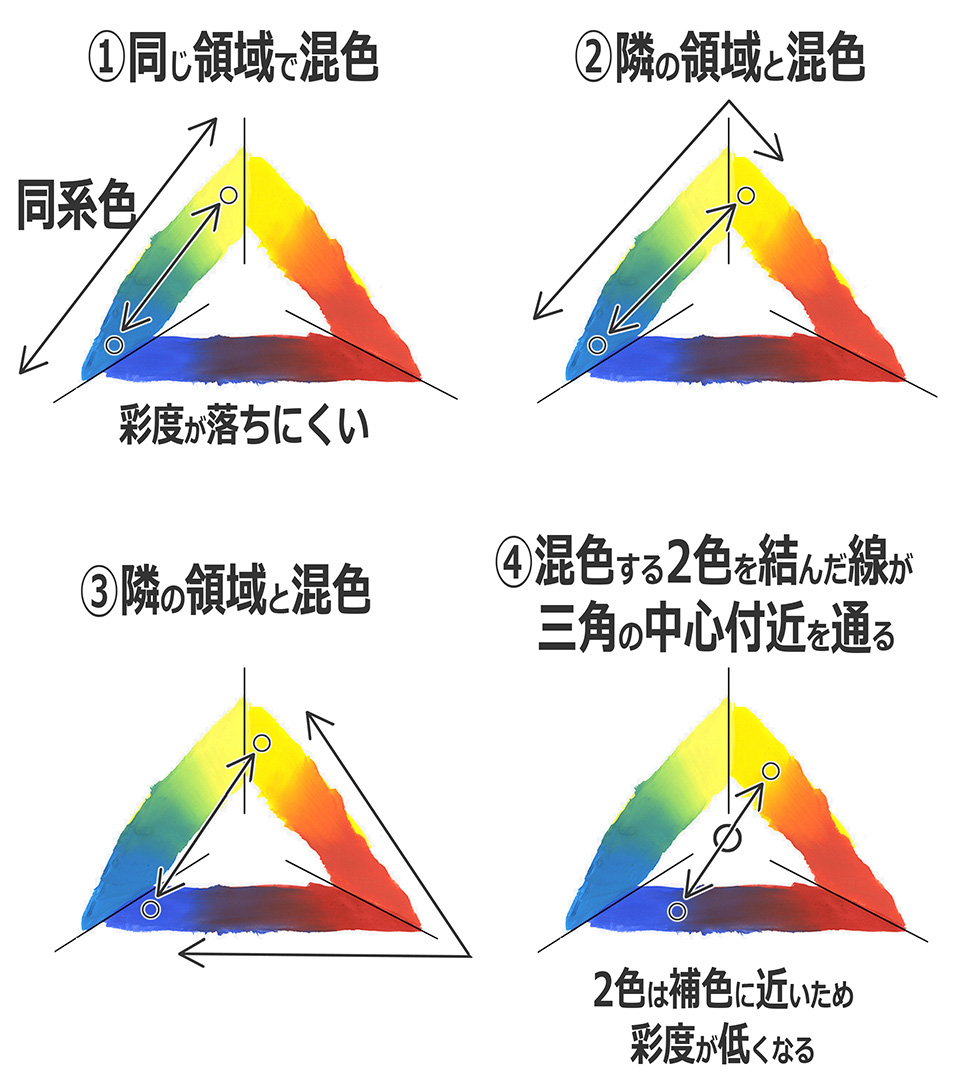

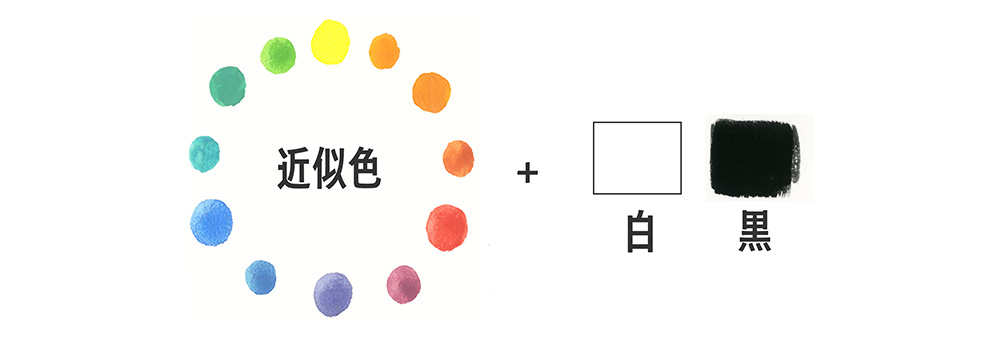

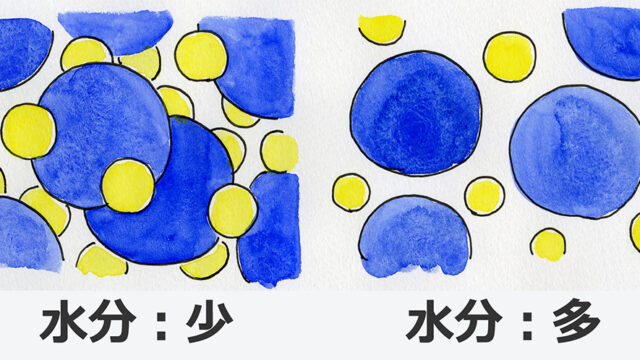

混色については下図のように分類しました

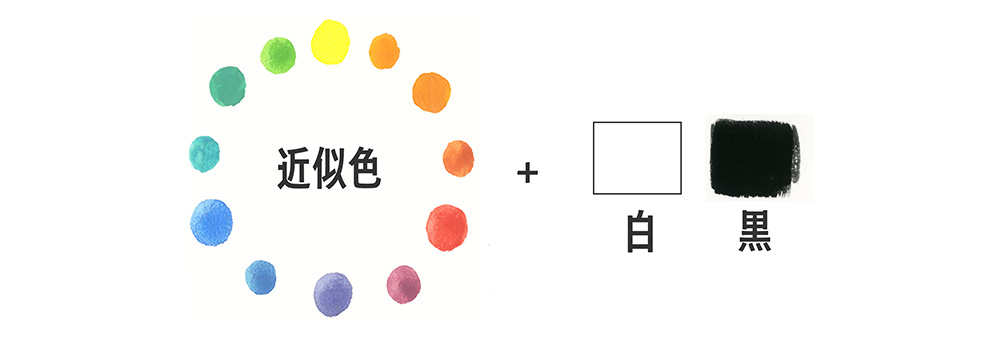

基本的には混色を以下の2種類に分けています

- 3原色(赤青黄)の混色比率で色相・彩度を調整する

- 近似色に白と黒を加えて明度・彩度を調整する

色を作るには

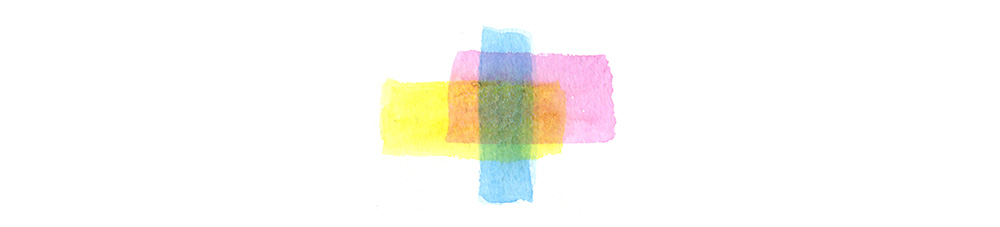

混色せずに透明色を重ねて色を作る

「グレージング」という方法もあるので

この記事では、それも含めています

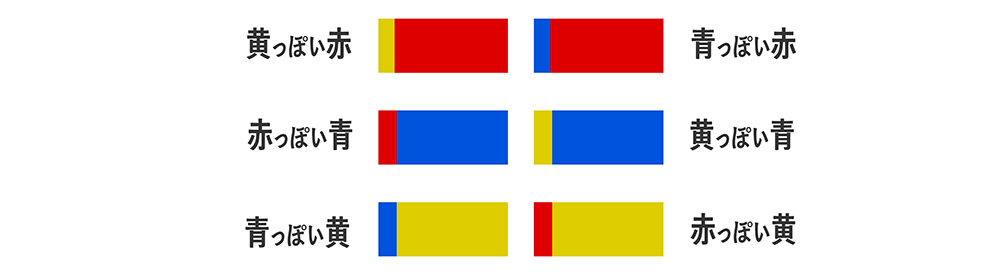

3原色(赤青黄)の比率で考える

3原色の比率で考えるとはどういうことかというと

混色する色数を増やすと彩度が落ちるということを利用して

以下のように考えます

1色使用→高彩度

2色使用→中彩度

3色使用→低彩度

(3色均等→最低彩度)

単純に赤っぽいか、青っぽいか、黄色っぽいかという

色相に注目して混色するのでシンプルです

しかし、3原色だけでは作れない彩度の高い色がある

という問題があります

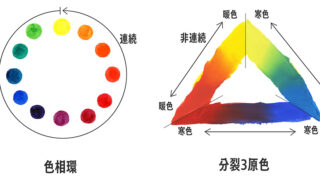

その欠点を補うのが分裂3原色です

分裂3原色では図のように赤青黄それぞれ2色ずつ使用するので

「彩度が高いままの混色」と

「彩度を落とす混色」を使い分けることができます

具体的には下図の②~④のように

隣の領域と混色すると赤青黄の3色を混ぜることになるので

彩度を落とすことができます

3原色と分裂3原色については次の記事で詳しく解説しています

3原色を使った混色

大人の水彩画塾 (三原色を極める) 青江健二 (著)

大人の水彩画塾 (三原色を極める)

青江健二 (著)

https://amzn.to/3HSBrUO

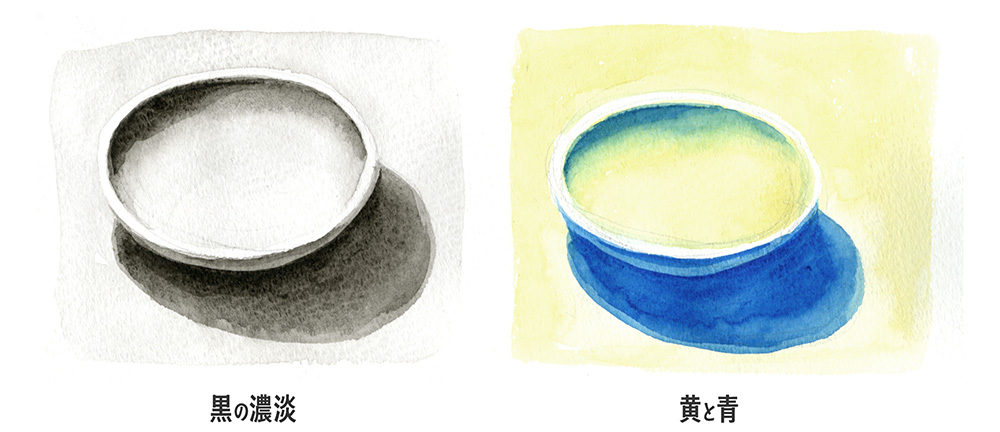

透明水彩の赤・青・黄の3原色だけを使って描く方法をまとめた本です

- 3色で作った黒のモノクロ画

- 卓上静物画

- 風景画

といった丁寧なメイキングと、多くの作品ギャラリーが中心になっています

「3色で描けるの?」と思う方もいるかもしれません

もちろん3色では、きれいな紫や青緑など作れない色もあります

それでも思った以上に多くの色を作ることができるんです

作りたい色が「もっと赤っぽいのか、青っぽいのか、黄色っぽいのか」と

シンプルに考えることができるので、混色の初心者におすすめです

僕もアニメ背景会社に就職した当時は混色が苦手でしたが

ある背景会社では

ピンク(赤)、ライトブルー(青)、レモンイエロー(黄)の3色を

ベースに混色していると聞いたので真似したところ

苦手意識がすっかりなくなりました

この本で混色の基本は十分習得できると思います

慣れてきたら、作るのが面倒な茶色や

3色では作れない紫や緑などを追加していけばよいのではないでしょうか

本書で使用しているのはホルベインの透明水彩です

- ピロールレッド(赤)

- イミダゾロンレモン(黄)

- フタロブルー レッドシェード(青)

分裂3原色を使った混色

分裂3原色を使った絵のメイキングや

混色について解説した本は

まだ読んでいませんが

以下の2冊で分裂3原色について触れられています

興味を持たれた方は確認してみてください

色と光 マスターガイド イラスト上達のための理論と実践

色と光 マスターガイド イラスト上達のための理論と実践

https://amzn.to/3RFrbAs

印刷の3原色:CMY(シアン、マゼンタ、イエロー)

絵具の3原色:RBY(レッド、ブルー、イエロー)

の比較と分裂3原色について言及しています

明度、色相、彩度や色相環などの基本から

科学的根拠についてわかりやすく解説した本です

風景画のレッスン

風景画のレッスン ミッチェル・アルバラ (著)

https://amzn.to/4nfcPV2

色についての項目の中で

油彩画家1名と水彩画家1名の

パレット(具体的な絵の具)と作品を例に

色を限定した戦略的なパレットの1例として解説しています

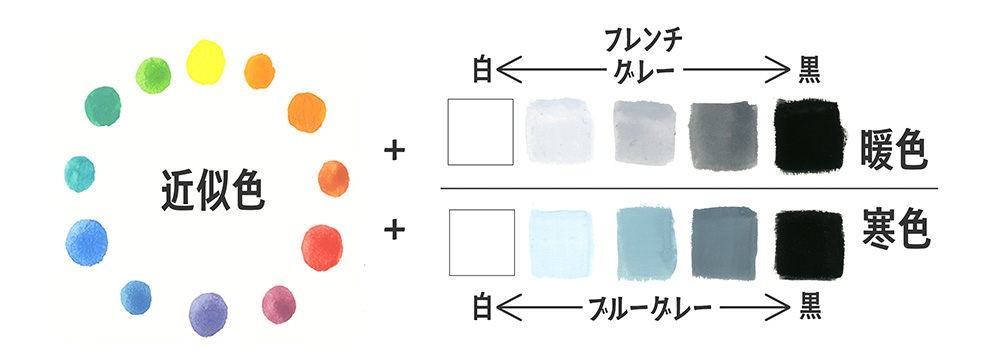

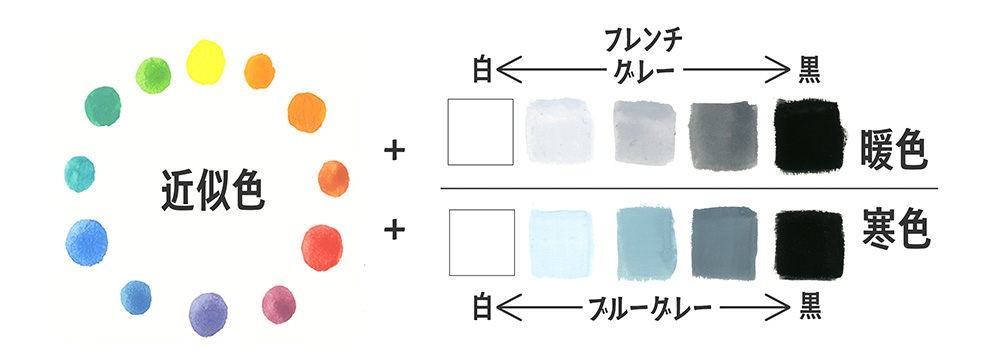

近似色+グレー

「白と黒(フラットなグレー)」か「寒色・暖色のグレー」を使うかで

2つに分類しました

近似色+白と黒

色彩・配色・混色

初級者にお勧めです

この本は「色彩を理解」して

「配色、混色ができるようになる」ための

ワークショップを書籍化した内容で

ステップごとの課題を通して理解を深めていきます

タイトルのように「色彩」「配色」「混色」についての本ですが

僕が特にお勧めしたいのは「混色」についてです

混色では目の前にある作りたい色を

「色相 → 明度 → 彩度」の順で色を見極めて

混色で再現する方法が解説されており、実習を通じて混色の理解を深めることができます

目の前の静物の色が絵具で再現できれば

光や色の知識がなくても絵として描くことができるという考え方で

静物画を描く課題もあります

「なんとなく混ぜる」から脱却し、色を理論的に捉えて再現できるようになれる

混色初心者に特におすすめの一冊です

詳しくは下の記事で紹介しています

-320x180.jpg)

配色の教科書

「純色」「白」「黒」を使ったカラー・トライアングルで

「明清色」「暗清色」「濁色」「灰色」を使って

レンブラント、ダ・ビンチ、ターナー、エル・グレコなどの

色の使い方について解説しています

近似色+暖色のグレー・寒色のグレー

作りたい色を忠実に作るのではなく

絵を描きながら

暖色や寒色、彩度について考えながら描く場合は

寒色・暖色のグレーに色を付ける意識の方が

考えやすいのかもしれません

グレージング

グレージングとは

混色せずに透明色の重ね塗りで

色を作ることです

Making Color Sing:色彩と構図が奏でるハーモニー

Making Color Sing

色彩と構図が奏でるハーモニー

ジーン・ドビー (著)

https://amzn.to/49toqLd

この本では

黄→赤→青の順に重ね塗りすることで

混色とは違う

魅力的な色の使い方を解説しています

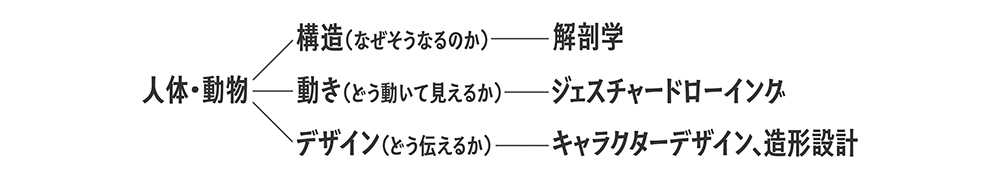

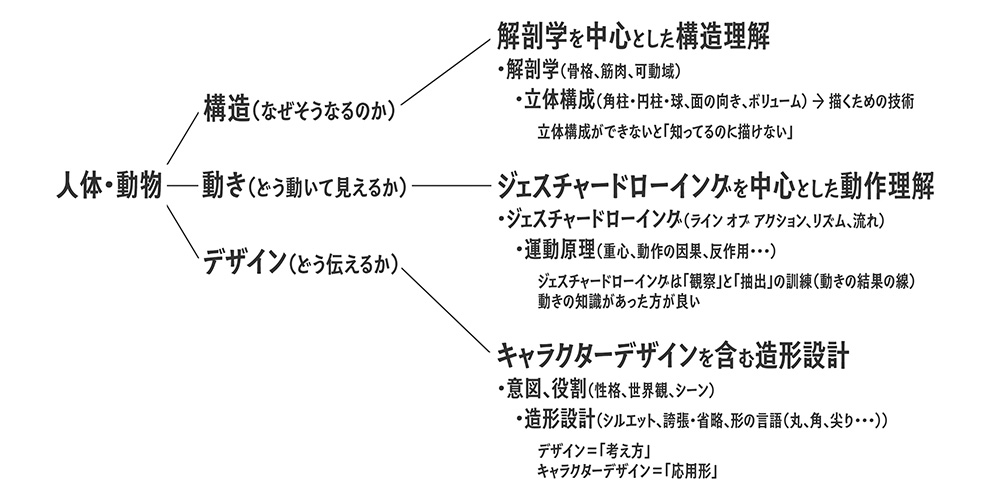

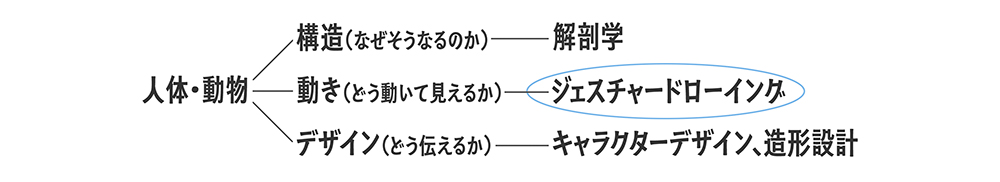

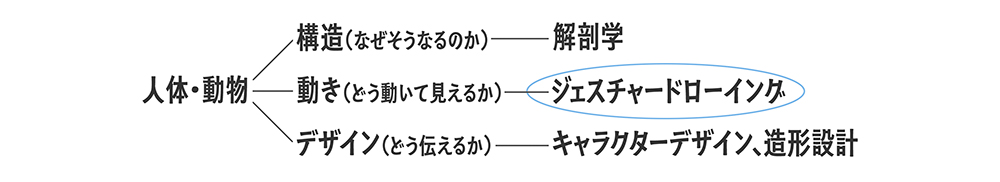

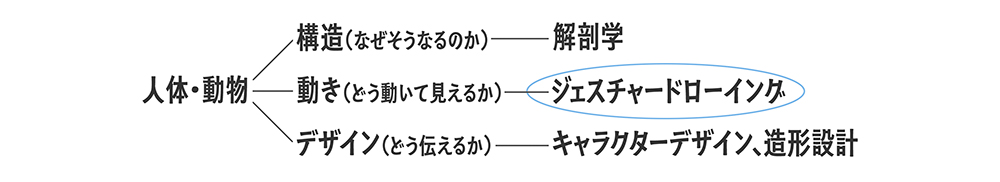

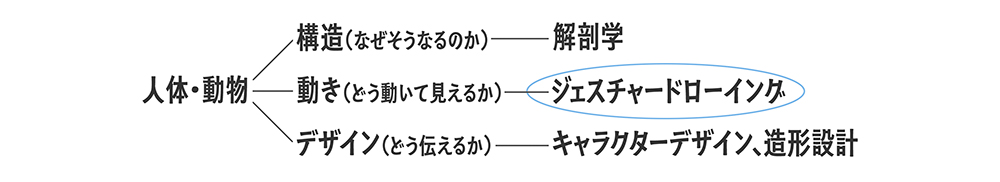

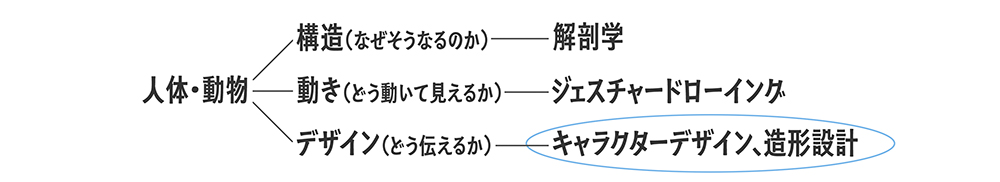

人体・生物について

人体・生物を描くために必要な知識を

「構造」「動き」「デザイン」の3つに分類しました

それぞれの代表として「解剖学」「ジェスチャードローイング」

「キャラクターデザイン、造形設計」としています

この3つを行き来できると構造を壊さず誇張したり

生き生きとした表現ができるようになります

「解剖学」を理解しても骨格や筋肉といった立体を描けなければなりません

そのときに「立体構成」という知識や技術が必要になります

また、ジェスチャードローイングは「動き」の「結果」を線で描いたものなので

運動原理を知らなくても描くことができますが

知っていた方が動きをとらえやすくなります

デザインは「どう伝えるか(見せたいか)」を決める知識です

人物・動物といったキャラクターだけでなく

背景でも同じ考え方でデザインすることができます

以上のことをまとめると下図のように

補助的な知識や技術が必要になります

しかし、全てに言及すると複雑になるので

ここでは中心となる3つについてまとめます

解剖学

解剖学を学ぶ目的

- 立体を破綻なく描く

- 角度・ポーズが変わっても崩れない

- 説得力のある“存在”にする

必要な知識

- 骨格(フレーム)

・人体:頭蓋・脊柱・骨盤・肩甲帯・四肢

・生物:脊椎動物/無脊椎動物の基本構造

・比率・可動域・支点

→ 「ここは曲がる/ここは曲がらない」が分かる - 筋肉(ボリュームと接続)

・起始・停止

・大きな筋群の塊としての理解

・表面に出る筋/中に隠れる筋

→ 「なぜここが膨らむのか」を説明できる

やさしい人物画

やさしい人物画

A. ルーミス (著)

https://amzn.to/3XS9uRj

難易度:初級者~中級者

この本を一言で言うと

「パースに載せて人物を描けるようになる本」です

イラストレーターが書いた本で

鉛筆画、ペン画の作例が多く

おもな内容は以下の通りです

- 8等身の理想的なプロポーション

- 平面の人物をパースに載せる方法

- 骨格、筋肉

- 省略した骨格

- ブロックで考える

残念ながら

直立の「正面」「横」「背面」の

骨格、筋肉の資料はありますが

その他の角度や姿勢の詳細な資料はないので

模写の練習や絵を描くための資料としては使えません

あくまでも人物を描くために必要な解剖学の知識が

まとめられている本です

日本語版の初版が1976年で

まだ書店で見かけるので

間違いなく名著と言えるでしょう

ジェスチャードローイング

ジェスチャードローイングとは

形よりも動きや勢い、感情などの「見た印象を短時間で描く」ための描き方です

ジェスチャードローイングの目的

- 静止画でも動きを感じさせる

- 重さ・勢い・緊張感を表現する

- ポーズの説得力を出す

必要な知識

- 重心とバランス

・支持脚・支持肢

・体重の乗り方

・倒れない配置

→ 「立っている」「走っている」が嘘っぽくならない - 可動と制限

・関節の動く方向

・動きの反対側の動作

・捻転・伸展・屈曲

→ 無理のないポーズ設計(嘘でも自然に見える)ができる - 動作のリズム

・ライン・オブ・アクション

・S字/C字の流れ

・動作の始点と終点

→ 一瞬を切り取っても“前後”が見える - 観察知識

・歩行・走行・跳躍

・感情と動作の関係

・動物ごとの動きの癖

→ 写真トレスから脱却できる

カフェスケッチ / CAFE SKETCH:感じることはタカラモノ

カフェスケッチ / CAFE SKETCH:感じることはタカラモノ

栗田 唯 (著)

https://amzn.to/4oztDH2

難易度:初級者~中級者

アメリカの美術大学に進学した栗田さんが

テクニックではなく自分の内面を探ることで絵の悩みを乗り越え

自分の武器を見つけていく過程をまとめた本です

ストーリーボードなどの解説もありますが

おもに学生時代のスケッチを題材に

(描き方のノウハウではなく)

絵に向き合う姿勢や考え方が解説されています

スケッチの量がとにかく多く

線画中心で「自分にも描けそう」と思わせてくれる一方

「もっと描かなきゃ」と背筋が伸びるような内容でした

こんな人におすすめ

- 練習方法に不安を感じている人

- 上手い人の頭の中をのぞいてみたい人

- 「自分らしい絵って何だろう」と悩んでいる人

- カフェスケッチに興味がある人

10パーセントの力で描く はじめてのジェスチャードローイング

10パーセントの力で描く はじめてのジェスチャードローイング

砂糖 ふくろう (著)

https://amzn.to/4ozNoy7

難易度:初級者

「気楽に、サボりながら、いっぱい描く」というスタンスの本です

描いた絵と参考元の写真が並んでいて

考え方やポイントが丁寧に解説されているので

「自分にもできそう」「ちょっとやってみようかな」と思える内容でした

作例の絵はどれも生き生きとしているんですが

元の写真と見比べると、ずいぶん違っていたので

ここまで誇張しなきゃダメかと参考になりました

なんと、この本

著者のXアカウントで全ページ無料公開されています

気になる方は、こちらをご覧ください

https://x.com/hakubi8888/status/1547748859476324352

主な内容

- ラインオブアクション(1本の線で印象をとらえる)

- 丸と線で描く(人物の簡略化)

- 球と円柱で描く(人物の簡略化)

線1本のラインオブアクションから始まり

人物を丸と線で描く、豆もやしに続き

球と円柱で描くといったように

段階的に情報を増やしていく構成なので、真似しやすいです

こんな人におすすめ

- 毎日クロッキーをする時間が取れない人

- 絵が硬くなりがちな人

- 生き生きとした人物を描きたい人

- 練習中の自分を少し褒めたい人

この本を読んで練習をしたら起きた変化

- ラインオブアクションを考えるようになった

- 電車スケッチをするようになった

- 棒人間スケッチでアイデアをメモするようになった

- 「ジェスドロが面倒ならラインオブアクションに戻ろう」と思えるようになり、描き続けるための選択肢が増えた

残念ながら、この本には服を描くときの考え方やコツが書いてありません

服を着たひとを描く場合は2冊目の

はじめてのジェスチャードローイング 着衣とビッグシェイプ

をご覧ください

はじめてのジェスチャードローイング 着衣とビッグシェイプ

はじめてのジェスチャードローイング 着衣とビッグシェイプ

砂糖 ふくろう (著)

https://amzn.to/3LaUXwR

『10パーセントの力で描く はじめてのジェスチャードローイング』の続きで

服を着たひとのジェスチャードローイングを中心に解説しています

細かなシワを見るのではなく

大きな塊としてとらえるという考え方です

この本で一番衝撃を受けたのは

シワは見たまま描いていません

という一言でした

シワは見たまま描くのではなく

理解しやすいように説明的に描いているとのことでした

あまりの衝撃に目から鱗でした

キャラクターデザイン、造形設計

デザインの目的

- キャラクター性・印象を明確にする

- 情報を整理し、伝える

- 世界観に合わせる

必要な知識

- シルエット

・外形だけで識別できるか

・余白と密度

・凸凹のリズム

→一目で「誰・何かわかる」 - 形の言語

・○(丸)=柔らかい・安心

・□(四角)=安定・強さ

・△(三角)=攻撃性・緊張

→性格や役割を形で語ることができる - 誇張と省略

・強調する部位

・捨てる情報

・リアルとデフォルメの配分

→構造を理解しているほどアレンジの自由度が上がる - 文脈・目的

・作品ジャンル

・年齢層・媒体

・シーンの役割(主役/背景)

→「上手い」ではなく「合っている(適切な)」絵になる

ロレンツォのドローイングチュートリアルvol.1

ロレンツォのドローイングチュートリアルvol.1

HOW TO THINK WHEN YOU DRAW

ロレンツォ・エザリントン (著)

https://amzn.to/4mEYRLB

難易度:初心者~上級者向け

◎この本の特徴

- 参考例だけでなく、注意点・考え方・根拠まで書かれている

→ 作例を模写することで応用できる知識と技術を身につけられる -

単体のデフォルメイラストにとどまらず、一枚絵としての

・画面構成

・視線誘導

などのコツにも触れている

→イラスト・マンガ・アニメ・映画などに共通する

「カッコいい画面」を学べる -

自然物・人工物・人物・動物など参考例の幅が広く、収録数も膨大

→ 困ったときの辞書代わりにも使える

◎この本の主な内容

- キャラクターデザイン

- 動物

- 車や機械

- レイアウト

- 自然物

- 空想の建築物

色相環・配色について

配色の教科書

色の使い方に悩んでいる中級者や、古典絵画の色の考え方を知りたい方におすすめです

この本のおもな内容は以下の3つです

- 色相環や色の調和についての歴史

- 色相環の発展が画家に与えた影響と具体的な作品例

- 現代の建築・工業製品・ファッションにおける色の使われ方

この本を読めば

学者がどのように考えて色相環を発展させたのかという歴史と

その色相環や色の考え方に影響を受けた画家が

具体的にどのような作品を制作したのかを知ることができます

水彩画や油絵で「黒は使わない」と聞いたことがある方もいると思いますが

本書では純色・白・黒を頂点とする「カラートライアングル」を使って

レオナルド・ダ・ヴィンチ、ターナー、エル・グレコの配色が紹介されています

この本を読むまで

微妙に違う色相環やカラートライアングルなど

どうしてこんなに多いの?と疑問に思っていましたが

具体的に「カラートライアングル」を使って

レオナルド・ダ・ヴィンチ、ターナー、エル・グレコの配色が解説されている図を見て

なるほど!と腑に落ちた気がしました

今まで、色相が近い色や離れた色同士を混色して

彩度や色相をコントロールすることで色を作ってきました

しかし、白、黒、グレーに色を付けて色を作った方が

より厳密に明度、彩度、色相をコントロールできるのでは?と

思うようになりました

絵具で描く方だけでなく

色相環を使って色を選んでいるのであれば

デジタルで制作する方にとっても色選びのヒントが得られる本だと思います

構図について

アニメ背景会社に入ったばかりのころ

構図を勉強したくて写真や絵画の本を何冊か買いました

しかし、どの本にも黄金比や三分割法、三角構図といった解説ばかりで

僕が本当に知りたかったことは、あまり書かれていませんでした

当時の僕は「構図」=「配置」だと思い込んでいたので

うまく探せなかったのかもしれません

ところが最近になって

何冊か本を読んでみると、僕が知りたかった【構図】とは

【構図】=「視線・感情・ストーリーの誘導」

ということでした

そしてその【構図】を実現するには、次のような知識や技術が必要になります

- 配置のバランスやリズム

- 色

- コントラスト(明度、色相、彩度、大きさ、シルエットなど)

- レンズ(広角、標準、望遠など)

- 画角(あおり、俯瞰、正面など)

ここからは、

【構図】=「視線・感情・ストーリーの誘導」を学ぶのに役立つ本を紹介します

Vision ーストーリーを伝える:色、光、構図

僕は、この本の作例を真似して描いてみることで

あれ?となったり、じゃあこれは?となったりと

疑問がわいたり、今までの知識が繋がったりしました

パラパラとめくるだけでもテンション上がりますが

この本は作例を参考にして実際に描くことで

読むだけでは理解できないことが理解できるようになれると思います

回答例つき問題集として使うことをおすすめします

また「Vision」には絵の描き方についての解説が少ないので

次に紹介する「風景画のレッスン」の

「視線誘導」「2~5色のグレーで描く」を合わせて読むと

理解しやすいと思います

Visionには具体的な練習方法などは書い画ありませんが

実際にVisionを参考に7つの練習をしてみた記事がこちらです

風景画のレッスン

風景画のレッスン ミッチェル・アルバラ (著)

https://amzn.to/4nfcPV2

難易度:初心者~中級者

形、明暗、構図、色など

画を構成する本質的な内容がわかりやすくまとめられていて

シンプルな課題が10個用意されています

写真に矢印を描いたりトリミングする課題で

視線誘導について理解できました

風景画について

ここで紹介する2冊に共通する点は

白黒の2色、白黒グレーの3色、5色といった

限られた明度で描く練習を通して

色と形の省略を中心に教えているところだと思います

風景画のレッスン

風景画のレッスン ミッチェル・アルバラ (著)

https://amzn.to/4nfcPV2

難易度:初心者~中級者

形、明暗、構図、色などの

絵を構成する要素ががわかりやすくまとめられています

シンプルな課題が10個用意されていて

まるで講義を受けているような感覚で読み進めることができます

写真に矢印を描いたりトリミングしたりする課題が

視線誘導について理解するのに役立ちました

「Vision」の著者と同様にアニメーション映画の美術制作に長く関わってきた著者が

屋外スケッチを中心に

透明水彩で短時間で印象をとらえる描き方に特化した本です

絵の基礎の解説と水彩画のメイキング、作品ギャラリーで構成されています

- 模写

- 色数を絞って描く

- 同じ場所で色々な時間帯を描く

- 小さく描く

などアニメーション美術家らしい練習方法や

Visionでは触れられていない

シンプルに描くための考え方や描き方がまとめられています

Making Color Sing:色彩と構図が奏でるハーモニー

Making Color Sing

色彩と構図が奏でるハーモニー

ジーン・ドビー (著)

https://amzn.to/49toqLd

難易度:脱初心者~中級者

「重ね塗り」「混色」「補色の使い方」など

シンプルな実験や作例で

絵の具や色の使い方・考え方

絵の見せ方を教えてくれる本です

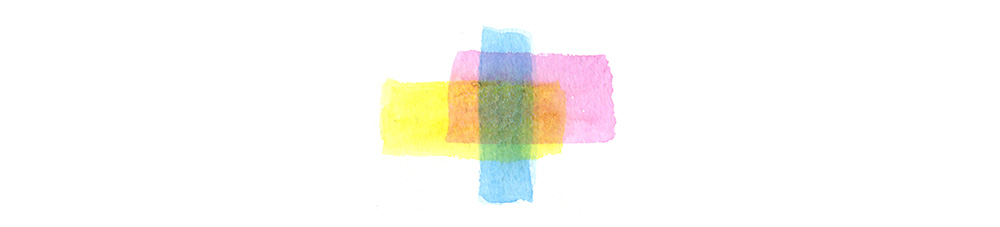

僕が「すぐに真似したい!」と思ったのは次の2つ

- グレージング(黄→赤→青の順の重ね塗りで色を作る)

- 黄と青のスケッチ

黒の濃淡スケッチでは「明」と「暗」の境目がわかりにくい

「黄」は「暗い色が作れず」「日光をイメージする」ので

黄と青でスケッチすると「明部」を意識しやすい

特徴的な内容

- 透明色を中心に使用 半透明色は補助

- グレーを上手に使う

- 補色を使って色の魅力を引き出す

- 絵具を塗っていない紙の白が一番目を引く

- グレージング(黄→赤→青の重ね塗り)

- 風景画でよく使う「茶色」や「緑」の作り方・使い方

など

僕がこの本を読んで特に印象的だったのは

絵を際立たせるのは

「主題」や「技法」ではなく「構図パターン」

という部分でした

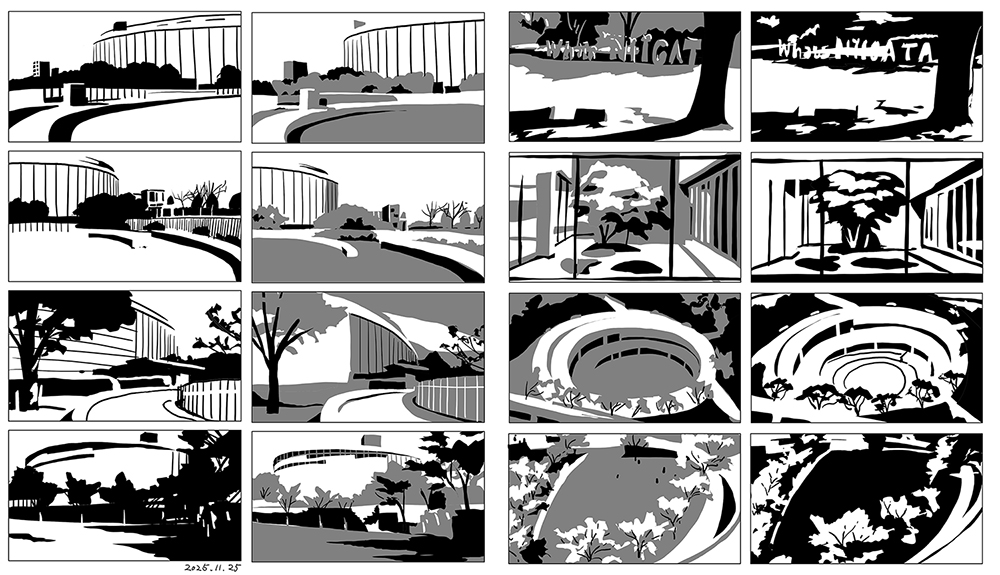

下図は「構図パターン」というには詳細に描き過ぎていますが

「この段階で印象的でなければ

描き込んでも印象的な絵にはならない」

ということはご理解できると思います

初心者向けの本と同じように

基本的なことから書いてあるんですが

ある程度、知識と経験が貯まってきた人にとって

なるほど!絵が上手い人はこう考えているんだ!

と思わせてくれる内容になっています

脱初心者を目指している人におすすめです

映像演出について

映画やアニメの構図を参考にする場合は

「なぜそのような構図なのか」という演出意図を理解していた方が

アレンジしやすくなります

上手(かみて)・下手(しもて)、レンズ、フレーミングによる心理的効果は

映画やアニメといった映像表現だけでなく、漫画やイラストにも応用できる表現です

たとえば「視聴者から見て画面の右側(上手)のキャラクターは

左側(下手)のキャラクターよりも存在感があり強く見える」とか

「俯瞰は客観性を表す」といった効果などがあります

また、カメラワークや移動速度などは映像ならではの表現ですが

イマジナリーラインやモンタージュといった手法は漫画にも応用可能です

ご自身に必要そうな部分だけでも触れてみると、ヒントが見つかるかもしれません

アニメ鑑賞が爆爆爆爆爆発的におもしろくなる演出の話

アニメ鑑賞が爆爆爆爆爆発的におもしろくなる演出の話

鈴 (著) ワニブックスPLUS新書

https://amzn.to/4mupy5J

難易度:初心者向け

「演出って何?」という初心者の方にお勧めです

アニメを作るときに考える基本的なことが一通り書かれています

読めば「へぇ~、アニメってこういうことを考えながら作っているんだ!」と

理解できると思います

プロ志望の方には物足りない内容かもしれませんが

自分にとって必要な部分だけでも読んでみれば

次に読む本を選ぶ際のヒントになると思います

主な内容

- アニメ演出家の仕事内容

- カメラワーク、フレーミング、上手・下手の心理的効果

- 効果音、セリフ、動作、小物などの芝居

- レンズ

- 色の使い方

- ジャンル別アニメ鑑賞の極意 など

映像の原則 改訂二版

映像の原則 改訂二版

富野由悠季 (著) キネマ旬報ムック

https://amzn.to/4n7Nug9

難易度:初心者~上級者向け

僕が読んだのは改訂版(2011年)です

2002年発行で2024年に二改訂版が出ているので

長く読まれ続けている良書といえると思います

対象は初心者からとなっていますが、言い回しがわかりにくいので

この本を読む前に上記の

「アニメ鑑賞が爆爆爆爆爆発的におもしろくなる演出の話」を

読んで、一通りの知識を頭に入れてから読んだ方が

わかりやすいかもしれません

アニメだけでなく、実写についても言える内容になっていて

考え方や根拠まで丁寧に説明しています

- イマジナリーライン

- 移動の速度

- カット繋ぎ

- 目線

「アニメ鑑賞が爆爆爆爆爆発的におもしろくなる演出の話」では扱われていない

上記の内容も扱われています

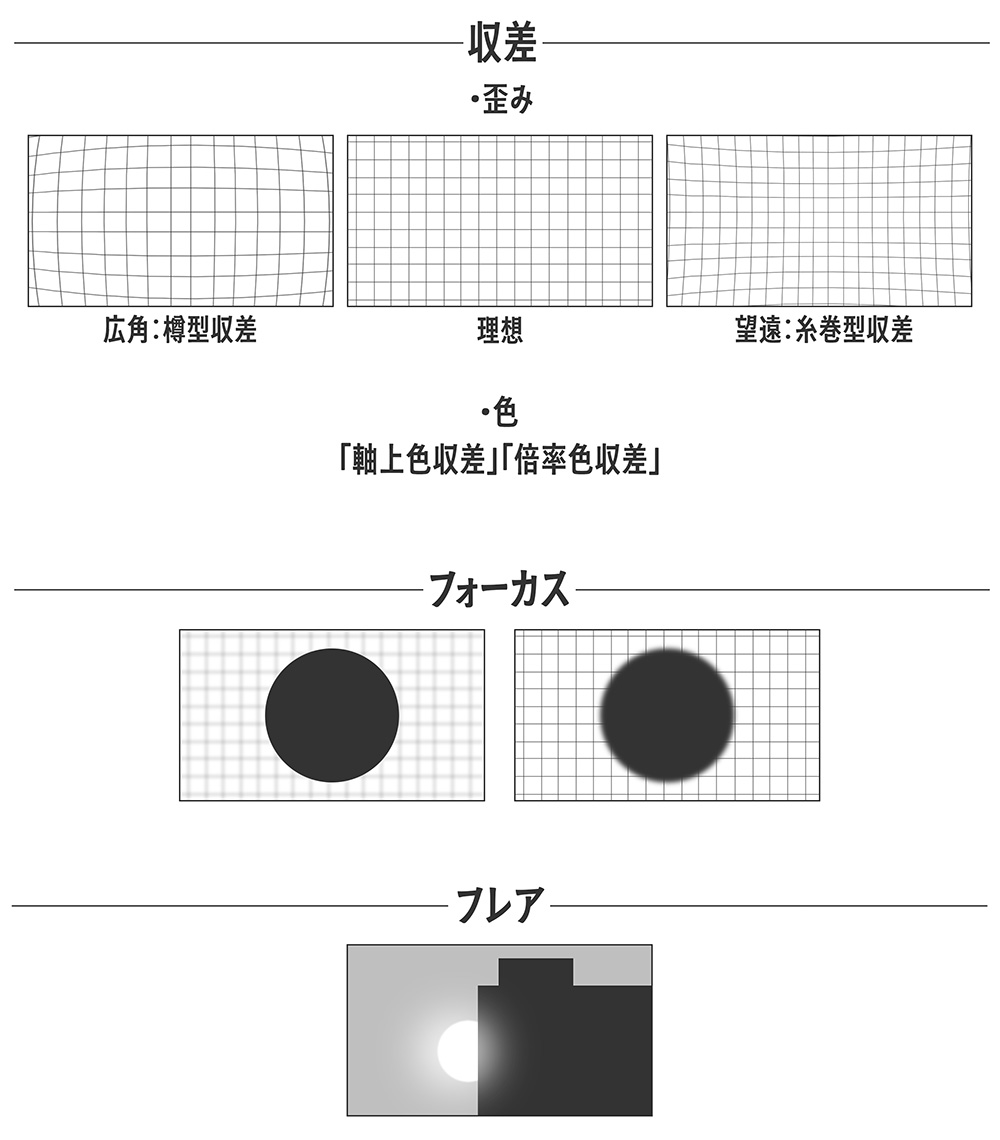

難易度:初心者~中上級者

この本を一言で言うと

「広角」「標準」「望遠」といったレンズで撮ると「どう映るか」をまとめた本です

「filmmaker’s eye 第2版」では静止画についての解説ばかりでしたが

「レンズの言語」では広角や望遠という焦点距離の違うレンズで撮った画を繋ぐと

どんな印象を受けるのかといったカット繋ぎの解説もあります

この本は次の2つで構成されています

- 望遠、標準、広角などのレンズの歪み方の解説

- 実際の映画のカットの解説

実際の映画のカットを題材にして

カメラワークやカット繋ぎ、フレア、歪み、ピント送りなど

レンズの特性を活かした表現が解説されてます

難点として

実際の映画のカットが連続写真として掲載されているんですが

中には、実際の映像がどんなものなかが想像しにくいものもあります

この点に関してはYoutubeなどの映像で学んだ方がラクだなと思いました

この本に関しては以下の記事で詳しく紹介しています

filmmakaer’s eye 第2版

filmmaker’s eye 第2版

グスタボ・メルカード (著)

https://amzn.to/3MXkhqY

難易度:初心者~中上級者

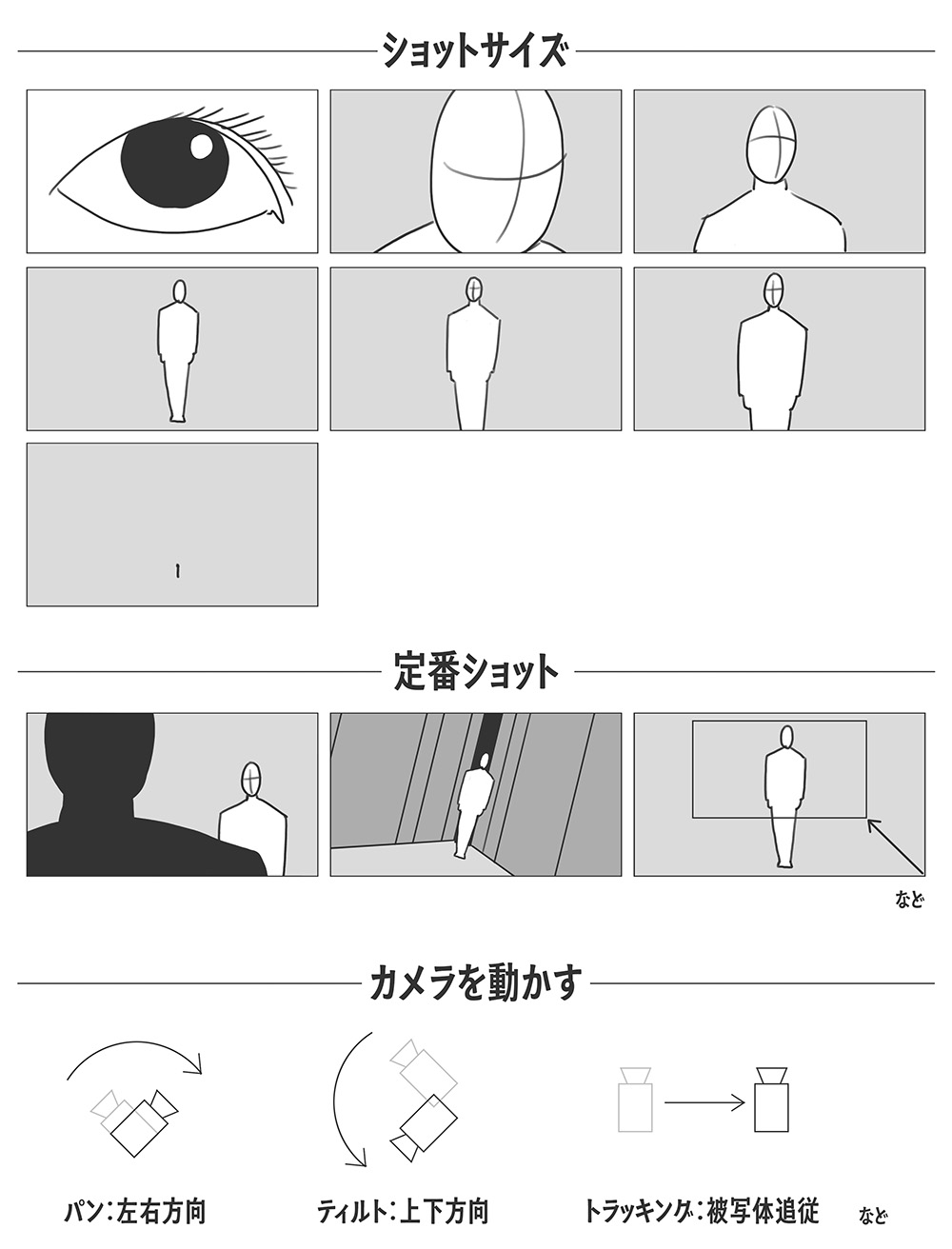

この本を一言で言うと「どう撮るか」をまとめた本です

「ショットサイズ」や「ズーム」「カメラを動かす」などといった映像が

具体的にどのような心理効果を与えるのかをまとめています

「filmmakaer’s eye」と「レンズの言語」の図を並べてみるとわかりやすいですが

「どう映るか」と「どう撮るか」は別の話です

読んでるときは同じような説明だと思っていましたが

2冊を読み切る頃には違いが理解できるようになっていました

マンガやイラスト、アニメでは広角や標準、望遠を描き分けたり

心理的表現のために誇張したパースを必要とすることがあります

そのようなときに「レンズの効果」とその画から受ける心理的効果を知るということは

とても参考になります

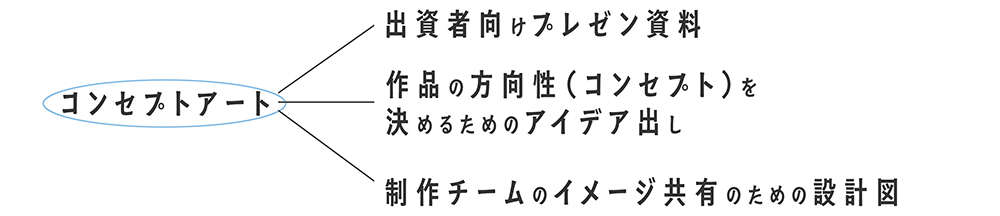

コンセプトアートについて

コンセプトアートとは、アニメ・ゲーム・映画などのビジュアル作品を作るときに

「作品の世界観やイメージを形にして、人に伝えるための絵」 のことです

一言でコンセプトアートと言っても、用途によって求められる役割が違うので

役割を理解したうえで描きわける必要があります

ここでは代表的な3つの用途を紹介します

コンセプトアートについての本を手に取るときにも

どの用途に特化した内容なのかを意識した方が学びやすいと思います

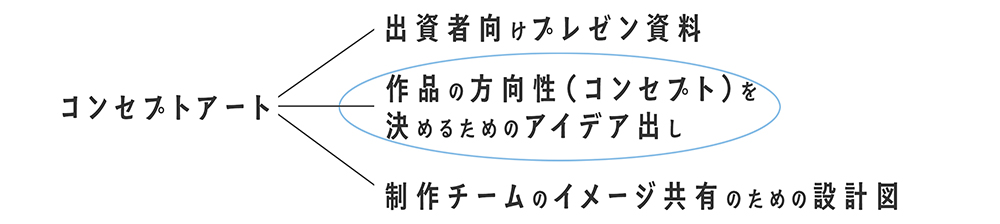

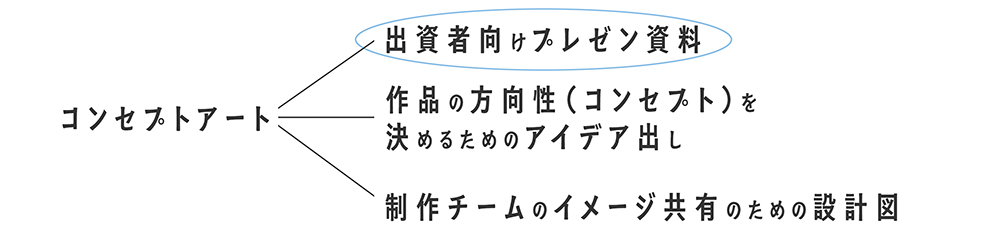

コンセプトアートの3つの用途

- 出資者向けプレゼン資料

作品の完成イメージを想像させる完成度(見てワクワクさせるもの) - 作品の方向性(コンセプト)を決めるためのアイデア出し

ラフで大量に(とにかく多様性が必要 失敗を恐れない) - 制作チームのイメージ共有のための設計図

色、構造、スケール感など具体性を重視

ゲーム、アメリカの映画など大規模の制作現場では

コンセプトアーティストもさらにデザイナーとペインターに役割が分かれることがあります

- デザイナー:主に線画(シルエット)で世界観をデザイン

- ペインター:主に色で世界観をデザイン

小規模の現場では両方担当することもありますが

大規模プロジェクトでは適した一方を担当する場合があります

会社や作品によって違う場合もあるようです

コンセプトアーティストを目指すなら

最初は線も色も両方できるように練習する必要があります

ただし、最終的には 「デザイン寄り」か「ペイント寄り」かを

打ち出す必要があるかもしれません

両方の技術と知識を伸ばすほど時間の余裕がないからです

どちらも中途半端だと、プロの現場では評価が難しくなってしまいます

「線」と「色」どうやって選ぶか?

「好き」と「得意」を意識する

- 「好き」↔「苦手(嫌い)」

自分の内面から判断

(周囲と比較しても変わらない自己評価) - 「得意」↔「不得意」

周囲との相対的な評価

(周りが自分より上手ければ、自分の評価は下がる)

早い段階で「自分は線が好き」か「色が好きか」を意識しておくと

専門性を磨く方向性が見えやすくなります

トミーのコンセプトアート教室

トミーのコンセプトアート教室

マンガと添削で楽しく学べる!

富安 健一郎 (著)、 佐倉 おりこ (イラスト)

https://amzn.to/4gYG8tn

難易度:初級者向け

この本で得られる知識をあえて分類するなら

コンセプトアートの「用途」ではなく「考え方」かなと思います

「コンセプトアート」は「考え方」であって「描き方」ではない

この一言が、この本の内容をよく表していると思います

今ほど「コンセプトアート」という言葉が知られていなかった2020年に出版された本で

「コンセプトアートとは何か」

「どんな目的で描かれるのか」

「どんな場面で使われているのか」

といったことを、マンガでわかりやすく解説した入門書です

「それっぽく描く方法」や「カッコよく描く方法」といった技術解説書が多い中で

「コンセプトアートとは何か」という考え方そのものに焦点を当てている本は

この一冊くらいではないでしょうか

おもな内容

- コンセプトアートの考え方

- コンセプトアートの仕事の流れ

- コンセプトアートが上手くなるには?

意識すること・3つの練習方法 - 添削とメイキング

どんな人におすすめ?

コンセプトアートに興味を持っている人や

独学でコンセプトアーティストを目指す方におすすめです

まず「コンセプトアートとは何か」を知るために、ぜひ読んでみてほしい一冊です

添削やメイキングのパートでは

プロが作品をチェックする際に見ているポイントや考え方

実際のコンセプトアート制作の進め方がわかります

ただし、パースや色彩など基礎的な解説は含まれていないため

添削部分をしっかり理解するには

別の本などで絵の基本的な知識や技法を学ぶ必要があります

世界観の作り方

世界観の作り方

アイデア出しからデザインまで

わかりやすいコンセプトアート入門

有里 (著)

https://amzn.to/42tDMMZ

難易度:初級者~中級者向け

この本で得られる知識をあえて分類するなら

「作品の方向性を決めるためのアイデア出し」かなと思いました

とにかく参考作品の物量が多いだけでなく熱量も凄い

全部描くのに、いったいどれくらいの時間がかかったのか知りたい!と思いました

隅々までこだわっていて、まるで『分厚い薄い本』(分厚い同人誌)

つい所有したくなりました

0→1(ゼロから生み出すこと)に特化した内容で

ゲームで求められている条件などを踏まえたうえで

アイデアの出し方や思考のプロセスがわかる構成になってるので

何を根拠にデザインしているの?という謎が解けると思います

おもな内容

- コンセプトアートの仕事の流れ

- リサーチ・考える時間の重要性

- 「アイデア出し」→「取材」→「デザイン」のプロセス

どんな人におすすめ?

アイデアが思いつかない、何を足掛かりにして考えればいいかわからない

といった人におすすめです

竜宮城を題材に、約110ページにわたって

「アイデア出し」→「取材」→「デザイン」までのプロセスと

その中でどんなことを考えているのかを順を追って丁寧に解説しています

ただし、パース・色彩・ツールの使い方などの基礎的な解説はないため

そうした部分は別の本で学ぶ必要があります

「ファンタジー背景」描き方教室

「ファンタジー背景」描き方教室

Photoshopで描く! 心を揺さぶる風景の秘訣

よー清水 (著)

https://amzn.to/46YnDjU

難易度:中級者向け

この本で得られる知識をあえて分類するなら

「出資者向けプレゼン資料」

を制作するのに必要な知識かなと思いました

ポイントを絞って短時間で完成度を上げるためのノウハウが

まとめられています

10作品のメイキングを中心に

「視線誘導」「面の表現」「オーバーレイのコツ」といった基礎的な考え方や

木・山・雲・草・岩などの自然物

建築物などの人工物の基本的な描き方を解説しています

必要に応じて細かな部分まで丁寧に説明されていて実践的な内容です

まるで親切な会社の先輩が新人研修で教えてくれているような一冊だと思いました

どんな人におすすめ?

絵の基本的な知識や技術がある程度身についていて

「描き込むところ」と「描かないところ」のメリハリを意識しながら

短時間で完成度を高めたい人におすすめです

絵を描くには、さまざまな知識が複合的に必要になることがよくわかります

「この知識をここで使うのか!」という発見があり

バラバラだった知識がつながったり、自分の理解度を確かめることもできるので

初級者にとっては予習

中級者や上級者にとっては復習としても使える本だと思います

-640x360.jpg)