なんとなく混ぜるのはもうやめた!混色の考え方と色を見極める力がつく本『色彩・配色・混色』

.jpg)

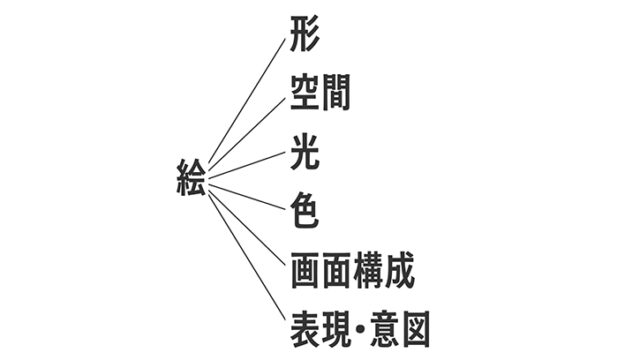

絵を描いている方の中には

「混色がなんとなく苦手…」と感じている方も多いのではないでしょうか?

僕自身、アニメ背景会社に就職してから1年ほどは混色がとにかく苦手で

絵を描いている時間よりも

絵具を混ぜて色を作っている時間の方が長いと感じるくらいでした

今思えば、「なんとなく近い色」になるまで

手当たり次第に色を混ぜていただけだったのが原因です

そんな過去の自分にぜひ教えてあげたいのが、この本です

『色彩・配色・混色 美しい配色と混色のテクニックをマスターする』

ベティ・エドワーズ著

▶Amazonリンク:https://amzn.to/3u90k7L

この本は

一言でいえば「課題中心のワークショップを丁寧に書籍化したような一冊」です

理論や考え方が丁寧に解説されたうえで、実践的な課題が用意されており

まるでワークショップに参加しているかのような感覚で学べます

「混色」についての内容では

「色相 → 明度 → 彩度」の順に目の前の色を見て判断し

混色で再現していくという方法がです

静物画については

光の知識がなくても静物画が描けるようになる、という考えのもと

実践的な課題が組まれています

「課題例」と「できるようになる」こと

こんな課題が用意されています

- 「好きな色」「嫌いな色」や「春・夏・秋・冬」のイメージを色で塗り分ける

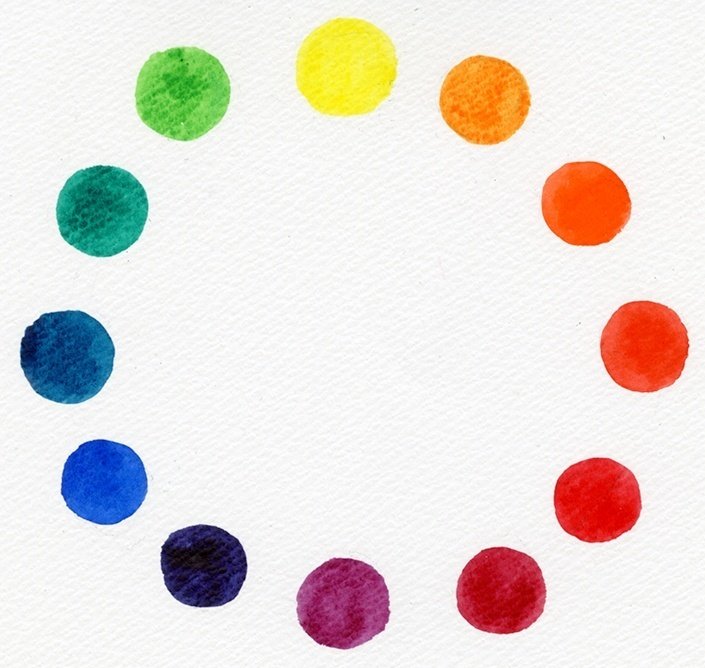

- 12色の色相環をつくる

- 対照明度・対照彩度を使って、調和のとれた配色をつくる

- 静物を描く:目の前の色を混色で再現する

- 色を使って感情を表現する

これらを通じて、以下のような力が身につきます

- 見たままの色を混色で再現する

- 補色・明度・彩度を使って、美しい配色を理解する

- 「好き/嫌い」「四季」「感情」を色で表現する

課題は、どれもシンプルで本質的なものだと思います

決められた色を塗って色相環を作るような課題は簡単ですが

課題の中には、布の柄をもとに、その補色関係を混色で再現したり

目の前の折り紙を絵具でそのまま描いてみるといった内容のものもあります

こういった課題は「難しい」というより、地道な観察と根気が必要な課題です

正直に言うと、僕自身はこれらの課題を全部やったわけではありませんが

もし自分が混色について人に教えるとしたら

きっと似たような内容を提案すると思います

僕自身、簡単なグラデーションを作ってみたり

色相環を作ったりしたことで「あっそういうことか!」と

一気に理解が深まった経験があります

それ以来、簡単な作例は模写するようにしています

混色について

色の判別~混色

この本では、再現したい色を次の順番で見極めていきます

- 色相(どの色に近いか)

- 明度(白〜黒の中でどの明るさか)

- 彩度(鮮やかさの強弱)

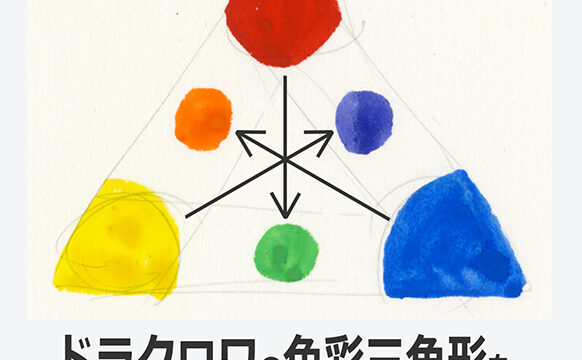

色相の判別

12色相環の中から、目の前の色がどの色に近いかを見極めます

明度の判別

白から黒の7段階グレースケールを使って、どの明度に近いかを判別します

(7段階のグレーを作る実習があります)

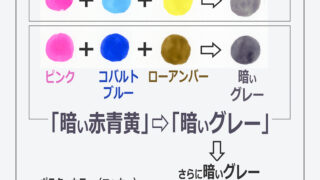

彩度の判別

純色と無彩色のグレーを7段階にした表を作り、色の鮮やかさを判別します

(純色と補色を使って7段階のグレーを作る実習があります)

判別をもとに

色相が近い色に白・黒・補色などを加えながら、色を近づけていきます

実習内容

この本では、以下のようなステップで実習が進みます

- 12色相環の制作

- 7段階グレースケールの作成

- 彩度変化の練習

など

多くの実習を通して理解を深めていきます

使用する絵具の例

- チタニウムホワイト

- アイボリーブラック

- カドミウム・イエローペール

- カドミウム・オレンジ

- カドミウム・レッド・ミディアム

- アリザリン・クリムゾン

- コバルト・バイオレット

- ウルトラ・マリンブルー

- パーマネント・グリーン

中でも、これらの絵具で作る12色相環づくりは貴重だと思います

色相環についてのデータや図はネット上でも多く見つかりますが

12色相環に対応した絵具は何色なのか?

というのは検索しても、なかなか見つからないからです

どうやら絵具は単一顔料でない場合もあり

濃度によっても色味が変化してしまう絵具もあるため

補色同士を混ぜるとグレーになるという厳密な意味での色相環を再現することは

現状では難しいらしいです

そのため、12色相環に対応した絵具を調べるのは難しいようです

まとめ

僕が混色でつまずいていた理由は

色相・明度・彩度をバラバラの知識としてしか捉えていなかったからです

この本は、

「色相 → 明度 → 彩度」という順番で色を見極めていくので

とてもシンプルに混色を学べる内容になっています

混色が苦手だった当時に読みたかった一冊です

僕自身、色相環を初めて描いたときに「やってみて初めて理解できた」と実感しました

それ以降、参考になりそうな本に出会ったときは読むだけでなく

作例を模写するようにしています

もしあなたが混色で悩んでいるなら

ぜひこの本の実習を試してみてください

時間と手間はかかりますが

「実際に手を動かしてみないとわからない」学びが、きっと得られます

この本を読んでも「影って何色?」という難問の答えは出ませんが

目の前の色を、素早く再現できるようになりたい初心者の方には、特におすすめの本です

📘 紹介した書籍はこちら

『色彩・配色・混色 美しい配色と混色のテクニックをマスターする』

ベティ・エドワーズ著

▶Amazonリンク:https://amzn.to/3u90k7L